Mes travaux de recherche s'inscrivent dans le cadre de la physique théorique des liquides et recourent aux simulations numériques (Monte-Carlo et dynamique moléculaire classique) pour étudier les propriétés de différents systèmes :

-

Propriétés physico-chimiques, thermodynamiques, structurales et dynamiques des liquides silicatés et carbonatés d'intérêt géologique

-

Comportements génériques et universalité en fragmentation : fragmentation des noyaux et agrégats atomiques

-

Gélification et transition vitreuse dans les suspensions colloïdales

-

Structure en terme d'amas (percolation) des fluides simples supercritiques

Propriétés physico-chimiques, thermodynamiques, structurales et dynamiques des liquides silicatés et carbonatés d'intérêt géologique

en collaboration avec Bertrand Guillot (DR), Nicolas Folliet (post-doc), Boris Mantisi (ATER), Elsa Desmaele (Doctorante) et Thomas Dufils (Doctorant).

|

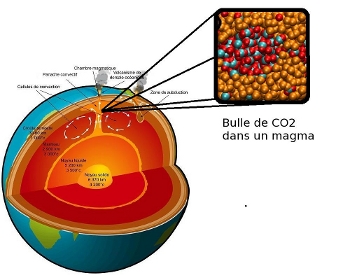

Les roches silicatées qui constituent le manteau terrestre sont soumises à des conditions thermodynamiques extrêmes. Le gradient thermique entre la base du manteau et la croûte crée des mouvements convectifs (convection solide) à l'origine de la tectonique des plaques et dont une des manifestations la plus spectaculaire est le volcanisme. En effet, la pression diminuant sous l'effet des mouvements ascendants, une fusion partielle du manteau peut avoir lieu localement produisant des liquides magmatiques silicatés. Des gaz dissous dans ces magmas (H2O, CO2, gaz rares...) sont alors transportés du manteau à la surface et participent ainsi aux cycles biogéochimiques (comme celui du carbone). Pour mieux appréhender la géodynamique de notre planète et son évolution, il est nécessaire de connaitre les propriétés physico-chimiques des liquides magmatiques aux conditions régnant dans le manteau (1400-3000K et 0-1350 kbar). C'est dans ce but que nous développons des champs de force permettant de calculer par dynamique moléculaire les propriétés des magmas naturels. Nous avons ainsi étudié la solubilité du carbone et des gaz rares dans ces magmas en collaboration avec des collègues géochimistes. |

|

|

|

Comportements génériques et universalité en fragmentation

en collaboration avec Heli Hietala, Serguei Mechkov et François Sausset, (étudiants en thèse ou en stage de Master M2 au LPTMC).

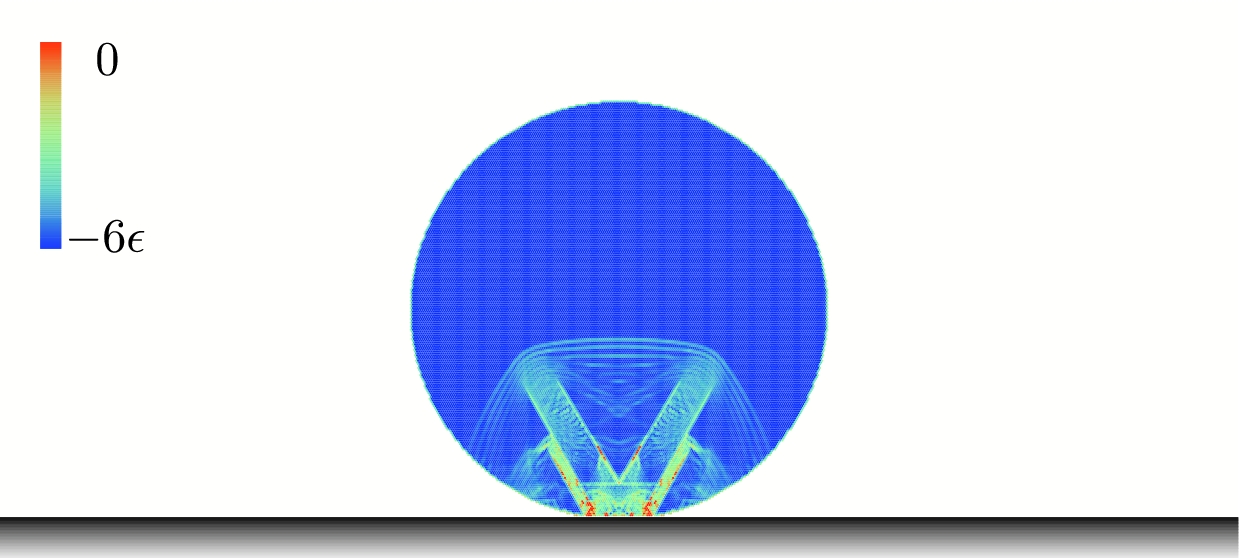

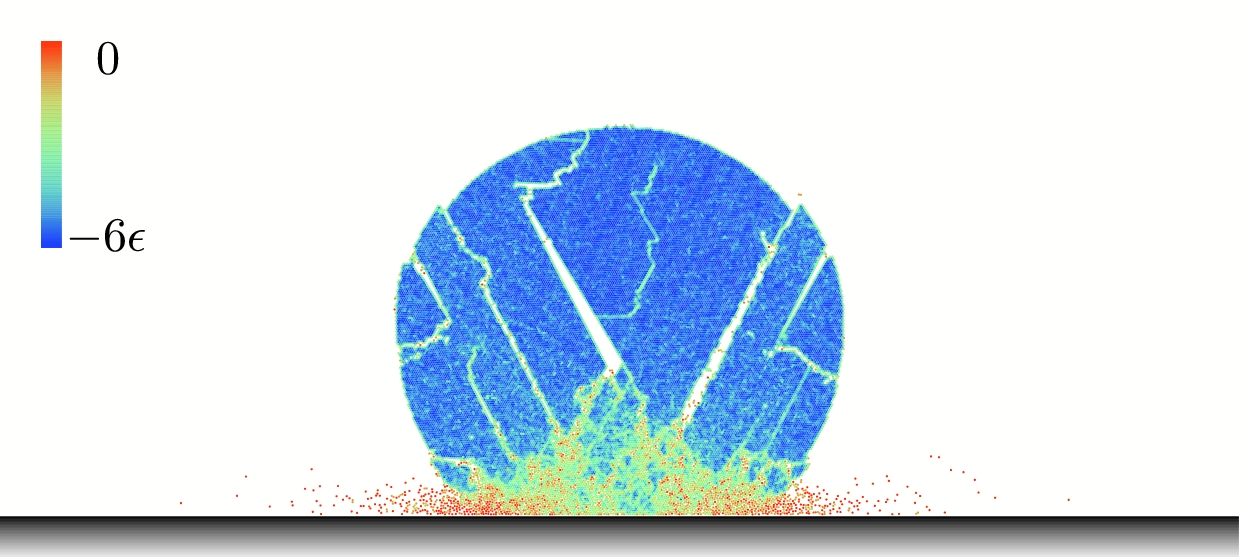

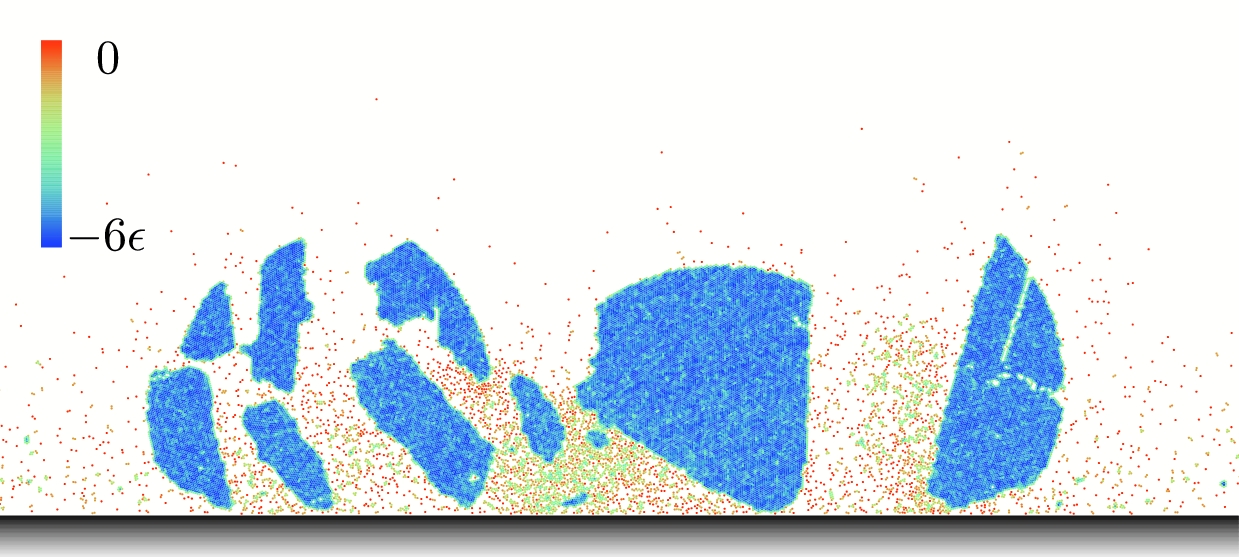

Des noyaux atomiques aux supernovae, en passant par les assiettes et les roches, tout système physique peut être fragmenté, à condition de lui apporter une énergie suffisante par rapport à son énergie de cohésion. La fragmentation joue un rôle fondamental dans des domaines aussi variés que la détermination du diagramme de phase de la matière nucléaire, les éruptions volcaniques, ou la formation des planètes. Par ailleurs, environ 30% de la consommation totale d'énergie dans le monde est utilisée lors de processus industriels de fragmentation. Malgré cette diversité d'échelles de longueurs et de matériaux, la fragmentation présente des comportements génériques, peut-être universels. Ainsi, la distribution en taille des fragments obéit fréquemment à une loi de puissance caractérisée par un exposant noté τ. Cette loi d'échelle, mise en évidence par des expériences en laboratoire ou des observations de phénomènes naturels, suggère l'existence de classes d'universalité en fragmentation. Mais à ce jour, les théories et modèles ne parviennent pas à rendre compte de la dispersion des valeurs mesurées de l'exposant τ (entre 1 et 2.5 environ). La question de l'universalité en fragmentation reste donc ouverte.

La dynamique moléculaire est un outil idéal pour étudier ce phénomène irréversible et fortement hors d'équilibre qui pourrait dépendre de nombreux paramètres comme la dimension de l'espace, la forme, la taille ou le matériau de l'objet.

Le système modèle que nous proposons est constitué de particules bidimensionnelles interagissant par un potentiel central de type Lennard-Jones, avec une attraction à courte portée pour décrire les interactions à une échelle mésoscopique. Dans un premier temps, nous avons choisi d'étudier la fragmentation d'un disque envoyé contre un mur avec une certaine vitesse d'impact, le paramètre de contrôle de cette étude. Les calculs de dynamique moléculaire permettent alors de suivre l'évolution du système et de calculer la distribution en taille des éventuels fragments. Notons que nos résultats sont peu sensibles au choix du potentiel d'interaction, ce qui indique une certaine universalité, confirmée par des expériences.

A faible vitesse d'impact, le disque rebondit sur le mur après avoir subit des déformations élastiques, voire plastiques. Lorsque la vitesse d'impact augmente, le disque se fragmente.

Gélification et transition vitreuse dans les suspensions colloïdales

en collaboration avec Antonio Coniglio, Antonio de Candia, Emanuela del Gado, Analisa Fierro et Marco Tarzia de l'université Federico II de Naples, Italie.

Une suspension colloïdale est un ensemble de particules mésoscopiques dispersées dans un fluide porteur. Ces particules peuvent être solides ou liquides (on parle alors d'émulsions) et leur taille est typiquement comprise entre quelques nanomètres et quelques micromètres. Cette définition très générale regroupe une large variété de systèmes physico-chimiques présents dans la nature (comme le sang ou le lait) et dans le monde industriel (par exemple la peinture et les produits cosmétiques et agro-alimentaires).

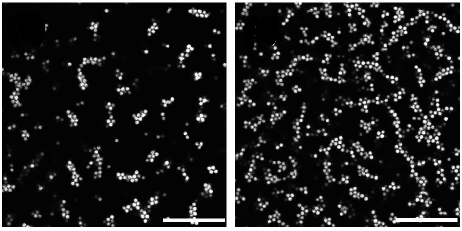

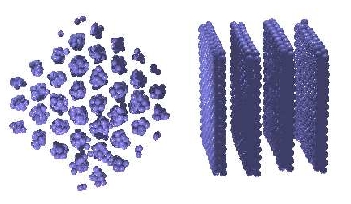

En modifiant les propriétés physico-chimiques d'une suspension colloïdale, les expérimentateurs peuvent contrôler les interactions entre les particules et en particulier choisir la portée et l'intensité de l'interaction attractive, qui est typique des fluides simples atomiques. Ainsi, depuis une dizaine d'années, des expériences sur les systèmes colloïdaux ont mis en évidence des comportements thermodynamiques (transitions de phase) et dynamiques (transition vitreuse) rappelant ceux des systèmes atomiques. Mais à la différence de ces derniers, la grande taille des particules - comparée à celle des atomes du fluide porteur - non seulement facilite une observation directe et l'étude de leurs propriétés dynamiques, mais donne également lieu à des phénomènes mal compris comme la gélification colloïdale : à basse fraction volumique, et lorsque l'attraction entre les particules est élevée (ou à basse température), les particules ont tendance à former des amas dispersés dans une phase désordonnée (« cluster phase ») observée par microscopie confocale (voir figure 1). Puis, en augmentant la fraction volumique, le système présente les propriétés viscoélastiques et la dynamique lente d'un gel.

Pour mieux comprendre les mécanismes sous-jacents à la gélification colloïdale, nous avons proposé un modèle simple, basé sur un potentiel d'interaction de type DLVO présentant une attraction à très courte portée et une barrière répulsive à longue portée, due aux charges résiduelles observées à la surface des particules. L'étude de ce modèle par des calculs de dynamique moléculaire a porté sur :

-

les propriétés thermodynamiques : détermination du diagramme de phase, révélant la présence d'une phase désordonnée et de différentes phases modulées : une phase colonnaire constituée de colonnes parallèles dont les axes sont placés sur un réseau triangulaire et une phase lamellaire (voir figure 2).

-

les propriétés structurales : calculs du facteur de structure, de la distribution en taille des amas et de leurs rayons de giration (estimation de la dimension fractale).

-

les propriétés dynamiques : calculs des fonctions de corrélation à deux temps et d'autocorrélation des liens entre particules permettant d'estimer le temps de relaxation structurel et la durée de vie des liens.

Nos résultats suggèrent le scénario suivant de la gélification colloïdale, résultant de la compétition entre attraction à courte portée et répulsion à longue portée : en augmentant la fraction volumique, des amas stables et compacts (« cluster phase », phase désordonnée) s'agrègent malgré la répulsion et forment des structures allongées qui à leur tour s'enchevêtrent pour former un réseau percolant (le gel) décrit par les exposants critiques de la percolation aléatoire. La gélification se produit lorsque le temps de relaxation structurel, qui augmente avec la fraction volumique, devient du même ordre de grandeur que la durée de vie des liens entre particules. L'étude du diagramme de phase montre que le gel est métastable par rapport aux phases modulées (colonnaire et lamellaire). Dans une suspension colloïdale, les inhomogénéités locales, la polydispersité des particules ou la viscosité du fluide porteur empêcheraient donc le système d'atteindre l'équilibre thermodynamique et favoriseraient la formation du gel. Ce scénario a été confirmé par les récentes expériences d' Andrew I. Campbell et de ses collaborateurs à l'Université de Bristol.

Structure en terme d'amas (percolation) des fluides simples supercritiques

Le travail réalisé au cours de ma thèse était d'établir la correspondance entre le diagramme de phase d'un fluide simple et sa structure microscopique en termes d'amas. Les calculs de dynamiques moléculaire et Monte-Carlo que nous avons réalisés sur des systèmes de grandes tailles suggèrent que des amas énergétiquement stables existent dans la phase supercritique, c'est à dire pour des températures supérieures à la température critique. Ces amas qui sont plus froids que le fluide, engendrent une ligne de percolation, caractérisée par les exposants de la percolation aléatoire à trois dimensions. Cette ligne, qui part du point critique thermodynamique, est pratiquement iso-énergétique. Par ailleurs, un amas macroscopique non percolant se forme au passage de la courbe de coexistence liquide-gaz pour des densités inférieures à la densité critique. Cette interprétation géométrique de la condensation renforce l'idée que ces amas sont des objets physiques. Des expériences réalisables dans des systèmes macroscopiques sont proposées pour mettre en évidence la présence de ces amas stables et en particulier l'existence de cette ligne de percolation. Le cas des systèmes de petites tailles est également considéré afin de discuter des expériences de fragmentation de noyaux et agrégats atomiques. En effet, par la simulation de l'expansion d'une gouttelette de fluide, nous avons montré que les amas stables étaient les précurseurs des fragments observés lors d'un processus de fragmentation. Bien que les les comportements critiques soient atténués, les propriétés des amas stables restent valables dans ces petits systèmes. Enfin, l'analyse d'une expérience de fragmentation de noyaux atomiques montre un très bon accord entre les données expérimentales et les prédictions théoriques. Outre son intéret sur le plan fondamental, ce travail pourrait permettre une meilleure compréhension des propriétés de solubilité des fluides supercritiques, utilisés dans de nombreuses applications industrielles.

Physique statistique de N. Sator et N. Pavloff (Vuibert, 2016) et 2e édition (de boeck supérieur, 2022)

Revues internationales avec comité de lecture

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Chapitres de livre- The link between the physical and chemical properties of carbon-bearing melts and their application for geophysical imaging of Earth's mantle F. Gaillard, N. Sator, E. Gardès, B. Guillot, M. Massuyeau, D. Sifré, T. Hammouda, G. Richard in Deep Carbon : Past to Present edited by B. Orcutt, I. Daniel and R. Dasgupta (Cambridge University Press, 2019)

- L'eau sous toutes ses formes et ses transformations in L'eau à découvert d'Agathe Euzen, Catherine Jeandel et Rémy Mosseri (CNRS Editions, 2015)

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Habilitation à diriger des recherches soutenue le 4 juillet 2023

Thèse soutenue le 20 septembre 2000 |

L3 :

Introduction aux probabilités et aux statistiques

Introduction au principe variationnel et à la mécanique analytique

Introduction à la physique statistique

M1:

Mécanique statistique (parcours PAD, physique à distance) : Vidéos de Physique statistique

M2 :

Econophysics (M2 iPCS)

Du mouvement brownien à la modélisation financière (M2 MSA)

Travaux dirigés en simulation numérique en physique statistique (M2 ICFP Physique des liquides)

Travaux dirigés en physique statistique des fluides classiques (M2 ICFP Physique des liquides)

|

|

|||||||||||||||||

Cours (30 pages en format pdf) Plan du cours TD (4 pages en format pdf) |

Introduction au principe variationnel et à la mécanique analytique(L3)

| Licence de sciences et technologies Mention Physique Parcours L3-Phytem |

|

|

Ces notes de cours présentent une introduction au principe variationnel et à la mécanique analytique illustrée par quelques problèmes.

|

Cours (36 pages en format pdf)

TD (2 pages en format pdf)

Introduction à la physique statistique (L3)

| Licence de sciences et technologies Mention Physique Parcours L3-Phytem |

|

|

L'objectif de ce cours est de présenter aux étudiants de L3 les bases de la mécanique statistique classique illustrée par des applications variées en thermodynamique et en physique.

|

Plan du cours et bibliographie

TD1 Grands nombres et espace des phases

TD2 Microétats quantiques et classiques

TD3 L'ensemble microcanonique

TD4 L'ensemble canonique I

TD5 L'ensemble canonique II

TD6 (DM) L'ensemble grand-canonique

TD7 Particules en interaction I

TD8 Particules en interaction II (Energie moyenne d'Onsager)

Un site web présentant des simulations en physique statistique

et un applet de percolation de sites sur réseau carré.

Quelques articles importants :

Modern Ergodic Theory, Joël Lebowitz and Oliver Penrose,

Physics Today, 26 (February 1973), 155-175 pdf

Boltzmann's entropy and time's arrow, Joël Lebowitz,

Physics Today, 46 (September 1993), 32-38 pdf

Boltzmann's Approach to Statistical Mechanics, Sheldon Goldstein,

Lecture Notes in Physics, 574 (2001), 39-54 pdf

Science of Chaos or Chaos in Science, Jean Bricmont,

Physicalia Magazine, 3-4 (1995), 159-208 pdf

Ludwig Boltzmann, les théories physiques et les atomes, Anouk Barberousse,

Images de la physique, (2007) pdf

Econophysics (M2 iPCS)

|

Economics deals with human activities, such as production, distribution and consumption of wealth. However mainstream economic theory has been driven by general physical concepts, like equilibrium, with the aim of providing scientific basis for its forecasts. Furthermore, economic data stem from the interaction of a large number of agents and therefore call for the tools and ideas of statistical physics.

In this course, some basic economic and financial concepts will be first introduced and discussed (no prerequisite is required), in particular the underlying hypothesis which constitute the cornerstones of modern financial theory. We will then investigate the modeling of financial markets from a physics perspective, by using empirical analysis and by comparing the real-life financial data properties with those predicted by models. From the evolution of stock prices as a random walk to the option pricing by the famous Black-Scholes model, the aim of this course is to discuss the validity of modern financial theory and to show to what extent statistical physics allows for a better understanding of financial markets.

Bibliography

|

|

|

|

|

| Data analysis: To be returned by Friday 24 February 2023 | Data: Daily S&P500 from 1950 to 2023 |

Du mouvement brownien à la modélisation financière (M2 MSA)

|

Master de sciences et technologies Spécialité "Systèmes dynamique et statistiques de la matière complexe" Parcours "Modélisation, statistique et algorithmique"

|

|

Depuis plus d'un siècle, le cours des actifs financiers est étudié sous l'angle des marches aléatoires. Le mouvement brownien et le phénomène de diffusion sont donc intimement liés à la modélisation financière. Cette UE propose une initiation à la finance de marché basée sur des concepts physiques et mathématiques utilisés pour modéliser l'évolution des actifs financiers. Dans ce cours, nous nous intéresserons au mouvement brownien, à travers l'équation de Langevin, et au phénomène de diffusion décrit en terme d'une marche aléatoire à la limite continue. Nous aborderons ensuite le processus de Wiener et le lemme d'Îto, qui nous permettront d'introduire le modèle de Black-Scholes, pierre angulaire de la modélisation financière. |

| Cours : | Plan du cours et bibliographie |

|

| Travaux dirigés : |

TD1 Le mouvement brownien : Einstein et Langevin TD3 Equations de la diffusion et de Fokker-Planck |

|

|

Travaux pratiques sur ordinateur

|

TP1 Marches aléatoires |

|

Travaux dirigés en simulation numérique en physique statistique (M2 ICFP Physique des liquides)

Master 2 de Sciences et Technologies

Mention Physique et Applications

Spécialité "Concepts fondamentaux de la physique"

Parcours "Physique des liquides et matière molle"

Cours de Pascal Viot

Travaux dirigés (en format pdf)

TD1 Systèmes modèles : Le fluide simple et le modèle d'Ising

TD2 Simulations Monte-Carlo 1 : Probabilité d'acceptation

TD3 Simulations Monte-Carlo 2 : Algorithme de Wang-Landau et méthode d'insetion de Widom

TD4 Dynamique Moléculaire à température constante

TD5 Analyse en taille finie pour les transitions de phases continues

TD6 Système hors équilibre : Modèle de diffusion-coagulation

TD7 Système hors équilibre : Modèle ASEP

Travaux dirigés en physique statistique des fluides classiques (M2 ICFP Physique des liquides)

Master 2 de Sciences et Technologies

Mention Physique et Applications

Spécialité "Concepts fondamentaux de la physique"

Parcours "Physique des liquides et matière molle"

Cours de Claude Aslangul

Travaux dirigés (en format pdf)

TD1 Fluctuations

TD2 Fluides de sphères dures et particules colloïdales

TD3 Développement du viriel

TD4 Transition de phase liquide-gaz et amas de particules

TD5 Marche aléatoire sur réseau